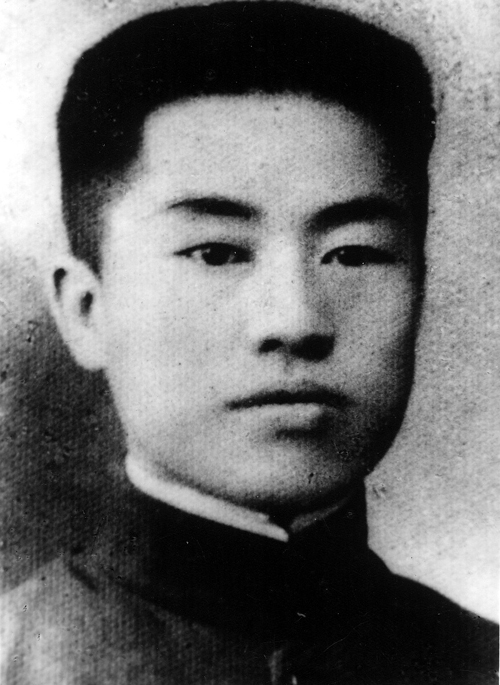

谭天度(1893.4~1999.5),广东高明人。早年在广州参加新文化运动和五四运动,宣传新思想及传播马克思主义。1920年夏开始,参加陈独秀、谭平山等人在广州创建社会主义青年团和广州共产主义小组等活动。参加过陈独秀在广州召开的有关建立全国统一的中国共产党的各次会议,参与创办后来成为广东共产党的第一份机关报《广东群报》,曾在广州共产主义小组创办的广东省立宣讲员养成所中担任教员,并负责广州机器工人补习学校的工作。1921年7月中国共产党成立后,成为最早一批的共产党员之一。同期还参加过工运、农运、青运、妇运、兵运、宣传、教育、统战、民族解放运动等许多党所领导的重大开创性活动。出席1922年5月在广州举行的第一次全国劳动大会及中国社会主义青年团第一次全国代表大会。参加支援1922年香港海员大罢工,参加1925年省港大罢工。1923年6月中共三大后,以中共党员身份加入国民党,参加第一次国共合作的各项活动。曾任广东兵工厂训育部主任及该厂中共支部书记、广东农工商学联合委员会秘书长、广东省党政军民各界慰劳东征军慰劳总团团长、广东省各界对外协会副主任、国民党广州市党部商民部秘书等职。曾在广州农民运动讲习所兼职授课。引导过大批优秀青年走向革命道路,其中有著名革命烈士陈铁军等。

1927年大革命失败后,参加八一南昌起义,任革命委员会政治保卫处秘书并代行处长职责。起义部队在粤东失败后,撤退到香港,参加开创中共地下工作。曾任广东省委秘书、省委交通主任、省委宣传委员、省委小报委员会负责人及广东济难总会宣传科科长等职。代表省委联系、审查和重新安排华南地区大革命以来失散的党员及干部;制定和打通华南地下交通;开展各项宣传工作以及策应广州起义;到南洋联络失散党员及筹集经费等。负责创办《针锋》周刊、《正义》周刊及《济会小报》,并任省委机关报《香港小日报》副刊主编。1929年及1930年曾两次在香港被捕,1931年8月获释后前往上海。曾在江苏省委宣传部编辑《真话报》,后调江苏省济难会及中华全国总工会负责宣传工作。1933年3月因叛徒出卖在上海被捕,后被解往南京,在狱中受尽酷刑。1937年8月,经党中央营救出狱。

抗战初期,在高明县组织青年和妇女抗日活动。1939年9月,任省委文化工作委员会书记,同时任广东省委机关刊物《新华南》半月刊主编。1941年9月参加抗日武装斗争,先后任中共惠阳前线工委书记、东江军政委员会委员、惠阳大队政委、东宝行政督导处主任等职,参与了营求在港的大批文化人士,领导并创建了东江抗日民主政权。

解放战争时期,任中共香港工委统战委员会委员,从事上层统战工作,同李济深、何香凝、沈钧儒、谭平山、章伯钧等民主人士密切合作。参与组织和护送大批民主人士北上出席新政协。1949年5月撤离香港,赴东江参加人民解放战争,任粤赣湘边区东江人民行政委员会主任。

新中国成立后,长期从事民族事务和统战工作,先后任广东省政府西江地区专员,中共西江地委副书记,广东省政府粤西办事处副主任,广东省民族事务委员会副主任、主任,省委统战部副部长,省华侨投资公司董事长,省政协文史资料研究委员会副主任、主任,省政协第三、四届副主席、党组成员等职。是广东省第一、二届人民代表会议政治协商委员会委员;省政府委员;省人委委员;第一、二、三次省人民代表大会代表;省政协一、二、三届常委;中共广东省第一、二、五次代表大会代表,第六、七、八次代表大会特邀代表等。

1983年3月,经中共中央批准离休。晚年继续关心国家大事,关心改革开放,关心广东的经济建设和精神文明建设,关心青少年的成长,对祖国的前途和统一充满信心。

谭天度106岁辞世,不少人十分赞叹他的长寿,而更多熟悉谭天度的人,最敬佩的则是他的人生观、世界观、思想、道德、气节和品格。

谭天度从青少年起就确立了“不谋私利,为大多数人奋斗”的人生观。这不但反映在他几十年甘愿抛头颅洒热血投身革命,同时也反映在他不谋私利,一生淡泊名利地位上。谭天度在1920年前后参与了由陈独秀、谭平山领导的广州共产主义小组的创建活动,这一段历史是中央认可的。但谭天度在履历表中长期填写的都是1922年入党,而且在一些回忆文章中也把自己说成不是小组成员。有人问他:“广州小组到底有几个成员?”谭天度回答:“只有四个,他们是陈独秀、谭平山、陈公博、谭植棠”。在谭天度的心目中这四人是他的革命启蒙人,是他的领导,共产主义小组的创始人和成员只有他们四人才有资格担当。“没有他们,我不一定会接触到马列主义,我只是跟着干的”,谭天度常这样说。这当然是实情,但也包含了谭天度的谦虚。

文化大革命期间,当时全国许多造反派来要史料,日夜审讯谭天度。其中一批人竟说广州共产主义小组的成员全是叛徒。他们质问谭天度是不是广州小组成员,是不是叛徒。谭天度回答他们:“我当然是小组成员,我由始至终都在小组中工作,但我从无叛变!谭平山和谭植棠也一直是我们的同志,至于陈独秀,他有错误缺点……但据我所知,他也并没当过叛徒”。

但当周恩来来广州时,谭天度说:“总理日理万机,我不能为个人的历史去打搅总理,是不是共产主义小组成员不重要,是不是叛徒间谍我也相信总有一天会一清二楚”。谭天度一再表示,党龄从什么时间算起不重要,是否小组成员同样不重要,重要的是问问自己一生,对党对国家对人民做了多少工作,是否已经尽了自己的人生责任和一个党员的责任。

谭天度确实是树立了为国为民奋斗而淡泊个人名利地位的人生观、世界观。1957年,正当“反右”斗争铺天盖地而来时,党内外一时鸦雀无声。正是风雨如晦,万马齐喑,但谭天度却坚持自己不同的看法。一天,谭天度见到了当时省里的某位领导,他怀着坦荡无私的胸怀与对方谈了对运动的看法。谭天度认为“反右”的起因是我党请大家提意见,人家提了,某些意见可能过偏过激,但也不能就认为人家是想推翻共产党,想推翻社会主义,想变天或想轮流坐庄,更不能因对个别领导有意见,就上纲到反党反社会主义。谭天度并认为运动扩大化太厉害,伤害面太广,这对党、国家和人民都是非常不利的。不料稍后,省委就对谭天度展开了严厉的批判,同时上报中央。省的一位主要领导对谭天度说:省委原来已确定你当选今届省委委员的,这个情况你本人也清楚,但你现在犯了阶级立场和政治立场的错误,又坚持不认错,你就不要当省委委员了。谭天度听后,平静地回答:“我同意不当省委委员,我从参加革命起,就没有想过要当官”。谭天度掷地有声的回答,不但表明了他不愿看风使舵和坚持真理的人格,更捍卫了一个真正共产党员的称号,捍卫了他革命的初衷,捍卫了共产党不是为个人谋名利地位而是为大多数人谋利益的立党宗旨。

国民党曾想拉拢谭天度做官,而且是当中央委员。那是1927年,蒋介石刚刚揭开反革命嘴脸,谭天度从血雨腥风的广州辗转到了武汉。谭天度到武汉后见到了陈公博,陈与谭天度从1920年前后就是好朋友,当时几个志同道合的年轻人,天天在一起抨击时弊,讨论远大理想,探求革命道路,他们一起创建共产主义小组。但陈后来却走向了反面。当时陈已是汪精卫的核心幕僚,正为汪物色人才组建班底。陈见到谭天度后就多次劝谭天度到汪处工作,并说汪已同意安排谭天度当中央委员,以谭天度的才干,前途无量大有用武之地云云。谭天度回答陈说:“你几年前说要建立共产党救国救民,我受了你们的影响,现在你又说要支持国民党,而我则认定只有共产党才能解放工农和建立新中国。我不会到国民党一边,更不稀罕当你们的中央委员”。谭天度不管革命道路如何危险,如何艰难,如何曲折,却始终不改初衷,誓为大众奋斗终生。

1949年10月下旬,谭天度随叶剑英等华南分局领导进入了刚刚解放的广州城。叶剑英希望谭天度能协助他负责分局的统战工作,而谭天度却提出希望回家乡高明县工作。叶剑英听后认真地说,你是一位从五四时期走过来的老干部,岂能大材小用?谭天度很清楚高明县又小又穷,正是因为如此,他才更希望回去建设,使乡亲们有好日子过。谭天度一生中从不考虑职务的高低,而只考虑工作的需要。

1983年谭天度90高龄,他提出离休并得到中央的批准。事后一天,谭天度的一位老部下来访,议论起一些省部级老同志都挂了一个“顾委”什么的,而谭天度却直接离了休。谭天度听到后说:“我提出离休是因为老了,能力差了,工作效率低了,如果还占着位置,年青人就上不来,党和国家的一些工作就要被耽误,而且不利于培养接班人,因此老年人应当让位,不要搞终身制”。

谭天度参加革命是抱着不惜牺牲生命的决心的。他一生经历过四次牢狱之灾,经历过许多战斗,但他从未改变革命初衷。谭天度受刑最厉害的一次是1933年。他先是在上海被捕,后被转解到南京陆军宪兵司令部。敌人对他疯狂施刑,反复用掌刮,钢鞭沾水抽打,灌辣椒水,倒吊,往伤口撒盐,坐老虎凳,在血肉模糊的伤口上贴上大幅胶布、待隔两三天后再连皮带肉往下撕等酷刑审讯。但一个决心为大多数人奋斗,连生命都准备不要的人,难道还有什么可以动摇他的意志?谭天度为了党和人民的利益,早已将生死置之度外,他除了咬紧牙关,就是对敌人更加的仇恨和愤怒!谭天度很少谈他自己怎样坚强,怎样不屈不挠,但他却常谈及他的战友。谭天度经常说:“陈延年死了,邓中夏死了,张太雷死了,彭湃死了,苏兆征死了,杨鲍安死了,我们许多好同志都死了,而我自己还活着。我们能活到今天的人,应当更好地为国家、为人民奋斗!”谭天度一生说得最多的一句话就是文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。谭天度在南京监狱写下了这样的一首诗:“人生何处不是家,地狱天堂任由它。忍听群奸相祸国,宁倾赤血换新华。”这是谭天度的写照,更是无数为民族为国家为人民奋斗终生的老一辈革命者的写照。

谭天度的资历很长,职务却相对不高。谭天度一向被认为政治水平低,是“右倾”,“老右倾”,“一贯的老右倾”!谭天度怎么“右”法?且看谭天度1949年后的“右倾”思想:土改,他认为对华侨地主要区别对待:“镇反”,他认为能不杀的尽量不杀:“三反”,他提出不能预先规定每个单位“大老虎”的数目;反“地方主义”,他觉得既应依靠大军,更应依靠本地的干部和群众,同时他不能理解何以方方、古大存、冯白驹一夜之间成了反党集团:“反右”,他觉得我们党有缺点错误,应该让人家讲话,即便有偏激,也不能上纲到“反党”“反社会主义”,更不能说想推翻共产党;反瞒产,他向上反映很多地方绑人、跪人、吊人、打人、饿死人:“大跃进”,他搞不清何以“卫星田”会亩产几万斤,而煤和柴又何以能练出钢铁;而“文化大革命”,他更是“老革命遇到新问题”。谭天度是“老右倾”,当然也是老“运动员”。幸而有块资历长的招牌,没有对他作过什么处分,但却是长期不受重用。谭天度真的“水平低”吗?真的在政治上长期“右倾”吗?好在历史已做出了公正的评价。

谭天度早在民主革命时期就很重视实事求是,他不唯书,不唯上,独立思考,坚持真理。1926年,蒋介石阴谋反共,搞了个“中山舰事件”,把李之龙抓了起来,并驱逐了许多中共党员。国民党右派更是气焰嚣张,随时准备分共灭共。当时党内一部分人不知所措,少数人主张强硬反击,谭天度也力主反击。但陈独秀和鲍罗廷却担心两党的矛盾闹大会导致合作的分裂。谭天度一贯是仰视陈独秀的,也十分尊重共产国际的代表鲍罗廷,但这一次谭天度却没能顺从他们。谭天度找陈延年谈了这些想法,认为陈、鲍看不清国民党右派的真面目,寄幻想于蒋氏,措施软弱,这样下去只能助长右派的反共决心,终有一天会出大问题。谭天度和陈延年两人都将这些想法与党内其他同志作过交谈,他们虽然没有能力纠正党的最高领导人的一些错误做法,但是他们敢于独立思考,敢于坚持实事求是,敢于坚持真理,敢于不盲从上级,不畏惧共产国际,敢于批评最高领导的错误,敢于发表和宣传正确的意见,都是值得我们学习的。即使在今天,也仍然有着无比重要的现实意义。

谭天度还曾当面批评过李立三的一些极“左”的做法。李立三不顾整个革命形势处于低潮,不顾我党实际力量的不足,仍不断强调要在中心城市搞武装暴动、飞行集会,我们很多优秀的同志都在这种活动中被捕被杀。谭天度对这种做法意见很大,就当面对李立三提出这样干是不行的!是亏本的生意!多搞几次,同志们都会被捕光杀光。谭天度曾说,李立三从个人的私品和私德来说,是一个很好的人,对党对革命也是忠心耿耿,但他那一套太“左”了,不符合斗争的实际情况,只能让人送命,并没有对革命带来什么好处,所以我要反对他。

谭天度常说:“我们要搞实在的东西,我们不要右,也不要‘左’”。比如他说淡泊个人名利,并非说个人不需要名利。谭天度说:“如果个人不需要荣誉,个人怎有是非之分和努力之心?如果没有个人利益,个人怎么生存?个人怎能幸福?”。谭天度强调的只是不要过分追求个人名利,强调的只是当个人利益与国家及人民利益相冲突时,应将国家及人民的利益放在首位。

谭天度曾多次在香港工作。1997年7月1日香港回归祖国后,他于当月重新踏上香港的土地,他坚信“中国是一定能够完全统一的!”谭天度从青少年时代起就努力地追求救国救民的真理;新中国成立后,他仍不懈地思考和探索着富民强国的道路。他虽然对一些重大原则始终坚定不移,但他从不保守,他勇于探索,允许讨论,支持改革,与时俱进。

谭天度一生都坚持“为大多数人谋利益”的人生观和世界观,一生都坚持追求社会主义和共产主义。同时他认为,只有少数人坚持和追求是不行的!只有一两代人的坚持和追求也是不行的!只有更多的人树立正确的人生观和世界观,只有一代接一代的人去追求社会主义和共产主义,才能最终实现我们的目标。(原载《父辈的足迹》)